Medienmitteilung:

Medienmitteilung: ![]() press_summary_swiss_aerosol_award_luban_dada_2023.pdf28.35 KB

press_summary_swiss_aerosol_award_luban_dada_2023.pdf28.35 KB

Die Preisträgerin 2023 Frau Dr. Luban Dada vom Paul-Scherrer-Institut in Villigen

(im Bild mit der Präsidentin des Preiskomitees Frau Prof. Barbara Rothen)

hat am 15.11.2023 in Bern ihre wichtige Arbeit präsentiert:

Auf einem Forschungsschiff in der Arktis hat sie im April 2020 ein extremes Wetter- und Luftverschmutzungsereignis

mit einem Temperaturanstieg von 30 Grad C und mit vielen Rauchpartikeln aus Kohlekraftwerken in

Russland und China beobachtet, welche für das rasante Abschmelzen des Polareises und auch die

extremen Wetterereignisse bei uns verantwortlich waren und weiter sein werden.

Unsere 1988 gegründete Stiftung erfüllt ihren Zweck seit 35 Jahren sowohl in der Schweiz als auch im Ausland –mit Forschungsunterstützung in der Schweiz und der Weiterbildung von Lungenärzten in Äthiopien und in Kirgistan. Sie hat in dieser Zeit insgesamt über 1,5 Millionen SFR für Karriereförderung, Forschungspreise, Startkapital für Forschung und Innovation und für Publikationen ausgegeben.

Covid und Long-Covid

Auch im Jahr 2022 starben in der Schweiz wieder 6600 Menschen mehr als im langjährigen Mittel erwartet am Corona-Virus. Allerdings kommt keines der Corona-Jahre an die grosse Übersterblichkeit wegen Grippe heran: 1918 starben wegen der Spanischen Grippe sogar 50 Prozent mehr Menschen als erwartet. Während damals vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 40 Jahren betroffen waren, betraf die Übersterblichkeit durch das Coronavirus 2022 ausschliesslich Personen ab 65 Jahren. Nach wie vor bleiben die Spätfolgen ein grosses Thema, wie übrigens auch damals nach der Grippe-Pandemie. Wir unterstützten deshalb den Verein Altea, der sich um die Betroffenen kümmert, erneut mit 50'000 SFR und ein Buchprojekt über Long Covid von Prof. Milo Puhan mit 20'000 SFR.

Feinstaub und Viren in der Luft

Wir haben mit unseren bisherigen Unterstützungsbeiträgen hier bereits einen Teilerfolg erreicht: ab 1. Januar 2023 werden jetzt auch in der Schweiz die Dieselpartikelfilter mit einem neuen periodischen Inspektionsprogramm überprüft werden! Nur leider hat die bereits in Kraft gesetzte Verordnung des ASTRA einen grossen Fehler: statt jedes Jahr wie vor 2013 wird die Kontrolle auf defekte oder manipulierte Partikelfilter nur anlässlich der Motorfahrzeugkontrolle durchgeführt, die leider erst nach 5 Jahren stattfindet. Das hat zu Folge, dass Fahrzeuge mit defekten Filtern noch jahrelang weiterfahren und so weiter für über 90% der ausgestossenen Feinstaubpartikel verantwortlich sind! Wir versuchen hier mit Hilfe von Nationalrätin und Ständeratskandidatin Tiana Moser in Bern ein kürzeres Kontrollintervall zu bewirken. Denn die Kontrolle könnte wie schon früher ganz einfach und kostengünstig wieder in den Garagen erfolgen.

East African Training Initiative in Äthiopien (EATI)

Im Beisein des Gesundheitsministers von Äthiopien konnte im Januar 2023 in Addis zusammen mit der äthiopischen Lungenärzte-Organisation (ETS) das 10-jährige Jubiläum dieses erfolgreichen Weiterbildungsprogramms gefeiert werden, auf das wir sehr stolz sein können!

Leider sind auch dort wegen der hohen Inflation die Lebenshaltungskosten drastisch angestiegen, weshalb unser Wohnkostenzuschuss von 1600 $ pro Quartal für jeweils drei Arztfamilien bis Ende 2023 bis zu einem Gesamtbetrag von 15'000 SFR äusserst wichtig und willkommen ist. Für diese Jahr haben sich sogar sieben weitere Ärzte für die Weiterbildung mit unserem Programm in der Hauptstadt Addis interessiert, aus Platzgründen werden nur 4 bis 5 pro Jahr aufgenommen. Wir überlegen uns, ob wir für sie nicht einfacher eine oder mehrere Wohnungen in Addis kaufen und zur Verfügung stellen könnten.

Die Hauptlast der Finanzierung des Budgets von EATI von 70'000 $ liegt weiterhin bei der Organisation Vital Strategies, dem Zusammenschluss der World Lung Fundation und den Bloomberg Philanthropies, welche jede Jahr 50'000 $ bezahlt, und der IUATLD, der leider fast bankrotten internationalen Lungenorganisation in Nordamerika. Lokale Spendenanlässe in den USA haben weitere 18'000 $ gesammelt.

Swiss Lung hat 5900 $ für ein Blutgasanalysegerät für die «Aussenstation» in Bahir Dar im Krisengebiet zwischen den Amhara und den Tigray bezahlt, das vom «Finanzchef» der EATI Dr. Joseph Huang persönlich dorthin gebracht werden wird. Für ein Kinderbronchoskop für die Aus- und Weiterbildung von Pädiatern zu Lungenärzten bei der Behandlung von Patienten mit Fremdkörper-Aspiration haben wir 17'100 $ bezahlt. Später erfahre ich, dass es jetzt das einzige Bronchoskop im Universitätsspital ist, weil dasjenige für Erwachsene wieder kaputt gegangen ist und die Ärzte froh sind um dasjenige für die Kinder!

Swiss Aerosol Award 2022

Der diesjährige Preis ging mit je 5000 SFR an Frau PD Anne Lüscher vom Functional Materials Labor der ETH Zürich für ihre Arbeit über die Virenverteilung in der Luft in Innenräumen und an Nadine Karlen vom Institut für Sensorik und Elektronik der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche versucht, «Feinstaub hörbar zu machen» («single Aerosol Particle Detection by Acoustic Impaction» lautet der Titel ihrer Publikation).

Weitere Unterstützungen

Frau PD PhD Loretta Müller vom Universitäts-Kinderspital Bern erhielt als Leiterin eines Teams und zur Ergänzung des von uns bereits unterstützten Forschungsprojekts «Computergestützte Hochgeschwindigkeits-Video-Reflexionsmikroskopie zur Erkennung der primären ziliären Dyskinesie (PCD) 40'000 SFR. Diese seltene genetische Erkrankung betrifft in der Schweiz einen von 7500 Menschen und 154 davon sind bereits in ihrem Register aufgeführt. sind. Die Kosten für die Untersuchung der mehr als 50 verschieden Gene, welche für diese Erkrankung verantwortlich sind, betragen 4000 SFR pro Patienten. Dazu soll unser Beitrag dienen.

Für die «Humanitarian Pilots» wurden für Flugrettungen unter anderem in der Ukraine auf Anregung von Dr. Pieter Langloh 15'000 SFR bewilligt.

Weiter wurde die Publikation von zwei weiteren Büchern unterstützt: besonders eindrücklich dabei ist die Geschichte der Intensivpflege-Fachfrau und Mutter von drei Kindern Monica Laganà, welche die belastenden Situationen ihrer eigenen Lungentransplantation wegen Lungenhochdruck nach einer schweren Lungenembolie in ihrem Buch schildert.

Ganz erfreulich ist auch, dass der von uns mit gesponsorte Ewald Weibel Forschungspreis 2023 an Frau PD Dr. Esther Schwarz, der stellvertretenden Klinikdirektorin der Pneumologie im USZ, geht, welcher wir den Forschungsaufenthalt in London mitfinanziert hatten.

Zuwendungen

Von der Carl und Mathilde-Thiel-Stiftung in Küsnacht ZH haben wir erfreulicherweise erneut einen Beitrag von 2000 SFR zur freien Verfügung erhalten und von Hans von Mandach weiterer 2500 SFR mit der Zweckbestimmung für das Projekt in Kirgistan von Prof. Bloch. Für das nicht zustande gekommene Buchprojekt von Prof. Paolo Suter über Umweltprobleme in Afrika wurden die 2020 bewilligten 25'000 SFR vollständig zurückbezahlt (auf Rechnung 2023/2024).

Dank

Marcel Würsch hat als unser Webmaster nach vielen Jahren unsere Homepage www.swisslung.org erneuert und in Deutsch und Englisch auf die neueste Plattform migriert, und wie immer kostengünstig. Herzlichen Dank dafür. Bitte schaut sie durch und meldet uns Kritik oder Ergänzungen, damit wir auch dort à jour bleiben!

Ich danke allen Stiftungsräten für ihre ehrenamtlich erbrachte enge Mitarbeit und speziell unserem Quästor Hans Scherrer für seine grosse Arbeit mit Bank und Behörden, nicht nur als Rechnungsführer und Vermögensverwalter, sondern auch als Ratgeber bei vielen Fragen.

Dr. O. Brändli, Präsident

Wald/Zürich, 15.10.2023

Jahresbericht ![]() jahresbericht_schweizerische_lungenstiftung_2022-2023.pdf180.55 KB herunterladen

jahresbericht_schweizerische_lungenstiftung_2022-2023.pdf180.55 KB herunterladen

Die Schweizerische Lungenstiftung kann 2023 bereits auf 35 Jahre erfolgreiche Tätigkeit für gesunde Lungen und saubere Luft zurückblicken.

Aus Dankbarkeit über die Unterstützung seines Medizinstudiums durch ein Stipendium des Kantons Zürich und die grosse Chance einer von der Stadt New York bezahlten zweijährigen Weiterbildungsstelle zum Lungenarzt am Bellevue Hospital wollte Otto Brändli davon etwas für die Aus- und Weiterbildung von Lungenärzten und für die Lungenkranken »zurückgeben». Er konnte dazu auch die ihm als Präsident der Zürcher Lungenliga zustehende Entschädigung und seine Nebeneinnahmen als Chefarzt in der Zürcher Höhenklinik Wald für gesunde Lungen einsetzen.

Nach seinem Entscheid nach einer «Midlife-Krise» im Jahre 1986, weiter als Chefarzt in Wald zu arbeiten und nicht mehr zurück ans Universitätsspital nach Zürich wechseln, liess er deshalb diese gemeinnützige Stiftung errichten.

Weiterlesen: 35 Jahre Schweizerische Lungenstiftung (Swiss Lung Fundation)

Unsere 1988 (damals als «pro pulmone)» gegründete Stiftung erfüllt ihren Zweck sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, ganz besonders auch während der Corona-Pandemie: durch die Unterstützung des Long-Covid Netzwerkes Altea, den Kampf gegen die Coronaviren- Aerosole und die Feinstaubpartikel aus Verbrennung von fossilen Brennstoffen in der Luft in der Schweiz und die Ausbildung von Lungenärzten in Äthiopien und Kirgistan.

Long-Covid- ein neues Krankheitsbild

Die WHO hat erst im Oktober 2021 eine offizielle Definition dieses neuen Krankheitsbildes veröffentlicht und nennt es Post-Covid-19: mindestens eines der drei Symptome Müdigkeit, Atemnot oder kognitive Störungen innerhalb von drei Monaten nach Covid-Erkrankung und mindestens zwei Monate anhaltend, und nicht durch eine andere Diagnose erklärbar. Diese sehr dehnbare Definition hat zu grosser Verunsicherung bei Patienten, Ärzten, aber auch Arbeitgebern und Versicherern geführt und erklärt, dass es hier eine neue Plattform dafür braucht. Die Stiftung unterstützte deshalb das Netzwerk Altea, gegründet von der Lunge Zürich mit vielen uns bekannten Mitarbeitenden, ebenfalls mit sFr. 50'000 im Berichtsjahr. Denn es wird auch ein Jahr nach der Infektion noch mit mehr als 100'000 in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkten Patienten in der Schweiz gerechnet, von welchen ein Drittel Lungenkranke sind.

Feinstaub und Viren in der Luft

Wir haben mit unseren bisherigen Unterstützungsbeiträgen hier bereits einen Teilerfolg erreicht: ab 1. Januar 2023 sollen jetzt auch in der Schweiz die Dieselpartikelfilter mit einem neuen strengeren periodischen Inspektionsprogramm überprüft werden! Nur, die Details dazu sind leider noch ausstehend, aber wir dürfen hoffen.

Hingegen war die Testung dieser Partikelfilter im Labor (die Publikation dazu: T. Rüggeberg, A. Milosevic, P. Specht, A. Mayer, J. Frey, A. Petri-Fink, H. Burtscher, B. Rothen-Rutishauser (2021) A versatile filter test system to assess removal efficiency for viruses in aerosols. Aerosol and Air Quality Research, doi.org/10.4209/aaqr.210224) sehr erfolgreich für den Schutz vor Corona-Viren und sind dafür jetzt bereits praktische Anwendungen unterwegs: in Schulzimmern (siehe das Video dazu: https://www.nanocleanair.ch/video.html), in Liftkabinen und wohl bald auch in Bussen und Zügen. Diese werden jetzt vom BAFU weiter finanziert.

East African Training Initiative in Äthiopien (EATI)

Es war eindrücklich dank den monatlichen ZOOM-Konferenzen mitzuerleben, wie gut die dank unserer finanziellen Unterstützung ausgebildeten Lungenärzte in Äthiopien die Covid-Pandemie dort gemeistert haben, auch mit von uns mitfinanziertem Schutzmaterial. 2023 wird in Addis zusammen mit der äthiopischen Lungenärzte- Organisation (ETS) bereits das 10-jährige Jubiläum der EATI gefeiert werden können!

Um auch an Universitäten weit ausserhalb von Addis tätigen Ärzten die zweijährige Ausbildung zu Lungenfachärzten in unsrem Programm zu erleichtern, haben wir beschlossen für die nächsten 2 bis 5 Jahre jeweils bis zu drei Arztfamilien mit einem Wohnkostenzuschuss von zusammen maximal 500 $ pro Monat zu unterstützen, bis zu einem Gesamtbetrag von Fr. 15'000.

Anstelle von Charles Sherman haben jetzt Deborah Haisch vom Cornell Medical College als Koordinatorin und Joseph Huang, als Sponsorchef, Arzt und Pianist, in New York sowie Dawit Kebede als Programmleiter in Addis im Leitungsteam zusammen mit Neil Schluger und mir Einsitz genommen. Die Hauptlast der weiteren Finanzierung liegt weiterhin bei der Organisation Vital Strategies, dem Zusammenschluss der World Lung Fundation von Bloomberg und der IUATLD, der internationalen Lungenorganisation in Nordamerika.

Swiss Aerosol Award 2021

Frau PD Dr. Loretta Müller und PD Dr. Jakob Usemann erhielten den Swiss Aerosol Award 2021, wie jedes Jahr gestiftet von Swiss Lung. Die Forschenden werden von der Swiss Aerosol Group (SAG) für ihre Studie «Diesel exposure increases susceptibility of primary human nasal epithelial cells to rhinovirus infection» ausgezeichnet. In ihrer Arbeit konnten Dr. Loretta Müller vom Inselspital Bern und von der Universität Bern und Dr. Jakob Usemann vom Kinderspital Zürich resp. vom Kinderspital beider Basel zeigen, dass eine vorgängige Exposition gegenüber Dieselpartikeln die Virusmenge von Rhinoviren in nasalen Epithelzellen erhöht. Dies führt zu einer stärkeren Entzündungsreaktion, die mutmasslich auch mit mehr Symptomen einhergehen kann. Mit dem Preis der SAG in Höhe von sFr. 5000 werden herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Aerosol-Forschung ausgezeichnet

«Gesundheit in allen Nachhaltigkeitszielen» - 2022 im World Expo Swiss Pavillon

Die Swiss School of Public Health (SSPH+) trug mit ihrem öffentlichen Brief im Juli 2019 dazu bei, dass die Schweizer Behörden davon abkamen, Philipp Morris als Hauptsponsor des World Expo Swiss Pavillon zuzulassen. Wir sponsorten «als Ersatz» einen on-site Gastauftritts im World Expo Swiss Pavillon durch die Accademia Teatro Dimitri für sFr. 35’000 der grosse Beachtung fand.

Weitere Unterstützungen

Das Institut für Anatomie der Universität Bern erhielt auf Gesuch von PD Dr. Stefan Tschanz sFr. 75'000 zur Anschaffung eines computergestützten Hochgeschwindigkeits-Video-Reflexionsmikroskops zur Erkennung der primären ziliären Dyskinesie, einer seltenen genetischen Lungenkrankheit.

Das seit längerem von uns unterstützte Forschungs- und Ausbildungs-Projekt in Kirgistan erhielt aus den uns schon frühere zweckgebunden zugegangenen Mitteln einen Betrag von sFr. 42'419 im Berichtsjahr.

Zuwendungen

Sehr glücklich sind wir darüber, dass jetzt der uns nun der vor zwei Jahren angekündigte Anteil am Nachlass von Werner Leibold, dem Gatten einer von mir in der Zürcher Höhenklinik betreuten und dort auch verstorbenen Patientin, ausbezahlt wurde. Die Summe von sFr. 369'175 ohne Auflagen ermöglichte uns, dieses Jahr grössere Zuwendungen zu bewilligen.

Von der Firma Löwenstein Schweiz haben wir einen weiteren Forschungsbeitrag von sFr. 15‘000 für Kirgistan erhalten. Von der Carl und Mathilde-Thiel-Stiftung in Küsnacht ZH haben wir erfreulicherweise erneut einen Beitrag von sFr. 2000 zur freien Verfügung erhalten und verdankt, ebenso von Hans von Mandach sFr.1500 mit Zweckbestimmung für das Projekt in Kirgistan.

Dank

Ich danke allen Stiftungsräten für ihre ehrenamtlich erbrachte enge Mitarbeit und speziell unserem Quästor für seinen immer grösser und komplizierter werdenden Einsatz.

Dr. O. Brändli, Präsident

Wald/Zürich, 7.8.2022

Jahresbericht: ![]() Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2021-2022.pdf181.8 kB herunterladen

Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2021-2022.pdf181.8 kB herunterladen

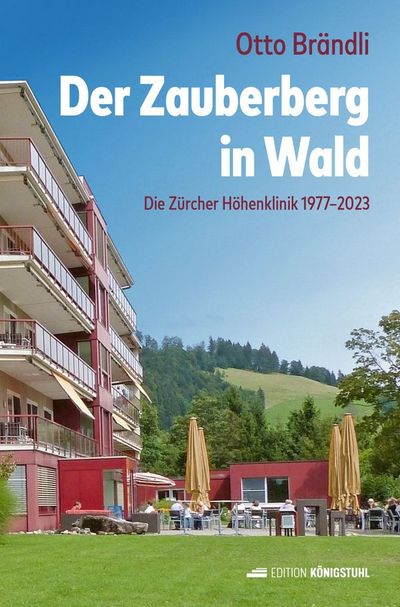

Die Zürcher Höhenklinik, heute RehaZentrum Wald, steht an einem Wendepunkt: soll sie nach 125 Jahren an ihrem idealen Standort in 900 m Höhe auf dem Faltigberg festhalten oder näher zu einem Akutspital ins Flachland verlegt werden?

Die Zürcher Höhenklinik, heute RehaZentrum Wald, steht an einem Wendepunkt: soll sie nach 125 Jahren an ihrem idealen Standort in 900 m Höhe auf dem Faltigberg festhalten oder näher zu einem Akutspital ins Flachland verlegt werden?

1898 als Tuberkulose Sanatorium eröffnet, wurde sie nach Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Lungenklinik und seit den 1970er Jahren zu einer anerkannten Rehabilitationsklinik umgebaut.

Rehabilitation ist eine neuere Medizinsparte wie die Geriatrie oder Palliativmedizin.

Nicht die kaum mehr mögliche Heilung sondern die Linderung der Beschwerden, die Verbesserung der Funktionen und die Wiedereingliederung des Patienten stehen im Vordergrund.

Ein anderer Ansatz als in der Akutmedizin, der ein Umdenken aller Behandelnden notwendig macht.

Diese Herausforderungen schildert das Buch am Beispiel der Biographie des Chefarztes Otto Brändli, der die Klinik während 31 Jahren bis 2007 geleitet hat und als Walder Bürger ihr Schicksal weiter mit Interesse verfolgt.

Als Chefarzt wirkte er von 1977 bis 2007 in der Zürcher Höhenklinik in Wald. Er war 25 Jahre Präsident der Lungenliga Zürich und ist heute Präsident der Schweizerischen Lungenstiftung. Er setzt sich ein für eine gesunde Atemluft und für die Bekämpfung der Tuberkulose und unterstützt die Ausbildung von Lungenärzten und medizinischen Fachpersonen, auch in Äthiopien und in Kirgistan.

Medienmiteilung: ![]() SAG2022-deutsch.pdf65.52 kB

SAG2022-deutsch.pdf65.52 kB

Dieses Jahr wurden aus sehr aussichtsreichen Arbeiten gleich zwei mit dem jährlich verliehenen Preis bedacht, diejenigen von Nadine Karlen und von Anne Lüscher

Nadine Karlen

Das von Nadine Karlen entwickelte DustEar-Messprinzip basiert auf der Funktionsweise eines Impaktors: Partikel werden in einer Düse auf eine kontrollierte Geschwindigkeit beschleunigt und prallen anschliessend auf einen Piezo-Wandler, der als Impaktorplatte dient. Jedes einzelne Teilchen erzeugt dabei einen Impulsübertrag auf den Piezo-Wandler, der als charakteristischer Pulszug im Signal sichtbar ist. Die Amplitude jedes Signalpulses ist proportional zur Masse des jeweiligen impaktierten Partikels. Dieser neue, innovative Ansatz ermöglicht eine genaue Charakterisierung der Massenverteilung und damit die Partikel-Massenkonzentration wie bspw. PM10 oder PM2.5, welches regulierte Parameter bei der Überwachung der Luftqualität sind. Darüber hinaus liefert die gemessene Massenverteilung wichtige Hinweise auf Aerosolquellen und -typen – dies ist zur Untersuchung der Wirksamkeit von Massnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung von Bedeutung.

Das von Nadine Karlen entwickelte DustEar-Messprinzip basiert auf der Funktionsweise eines Impaktors: Partikel werden in einer Düse auf eine kontrollierte Geschwindigkeit beschleunigt und prallen anschliessend auf einen Piezo-Wandler, der als Impaktorplatte dient. Jedes einzelne Teilchen erzeugt dabei einen Impulsübertrag auf den Piezo-Wandler, der als charakteristischer Pulszug im Signal sichtbar ist. Die Amplitude jedes Signalpulses ist proportional zur Masse des jeweiligen impaktierten Partikels. Dieser neue, innovative Ansatz ermöglicht eine genaue Charakterisierung der Massenverteilung und damit die Partikel-Massenkonzentration wie bspw. PM10 oder PM2.5, welches regulierte Parameter bei der Überwachung der Luftqualität sind. Darüber hinaus liefert die gemessene Massenverteilung wichtige Hinweise auf Aerosolquellen und -typen – dies ist zur Untersuchung der Wirksamkeit von Massnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung von Bedeutung.

Für Fragen: Nadine Karlen, Research Associate, Aerosol measurement group, Institute for Sensors and Electronics, University of Applied Sciences, Windisch,

Originalartikel: Single Aerosol Particle Detection by Acoustic Impaction; Source: https://ieeexplore.ieee.org/document/9768831

Anne Lüscher

Die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist die Virenverteilung in der Luft vor allem in Innenräumen genau zu kennen. Anne Lüscher hat erforscht, wie dies mit «DNA- Barcodes» in Silikapartikeln zuverlässig studiert werden kann.

Die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist die Virenverteilung in der Luft vor allem in Innenräumen genau zu kennen. Anne Lüscher hat erforscht, wie dies mit «DNA- Barcodes» in Silikapartikeln zuverlässig studiert werden kann.

Für Fragen: Anne Lüscher PhD, Functional Materials Laboratory, Institute for Chemical- and Bioengineering, ETHZ HCI E 112, CH-8093 Zurich,

Originalartikel: Luescher, AM, Koch, J, Stark, WJ, Grass, RN. Silica-encapsulated DNA tracers for measuring aerosol distribution dynamics in real-world settings. Indoor Air. 2022; 32:e12945. https://doi.org/10.1111/ina.12945

Der Swiss Aerosol Award wird am 2. November 2022 anlässlich des 17. Meetings der Swiss Aerosol Group (SAG) verliehen. Der Preis ist mit je 5000 CHF dotiert.

Die Schweizerische Lungenstiftung bezweckt die Bekämpfung und Erforschung von Lungenkrankheiten und setzt sich gegen die Luftverschmutzung ein. 2011 hat die Stiftung den Swiss Aerosol Award ins Leben gerufen: Mit dem Preis in der Höhe von CHF 5000 werden herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Aerosol- Forschung ausgezeichnet. www.swisslung.org

Otto Brändli hat seit Februar 2020 ein Corona-Tagebuch geschrieben und jetzt liegt es in gedruckter Form vor: seine Gedanken über Bücher, Politik und Philosophie und natürlich auch über seine Überlegungen zu Covid.

Otto Brändli hat seit Februar 2020 ein Corona-Tagebuch geschrieben und jetzt liegt es in gedruckter Form vor: seine Gedanken über Bücher, Politik und Philosophie und natürlich auch über seine Überlegungen zu Covid.

In der Internet Buchhandlung seiner Frau Therese, auf www.buchland.ch kann es zum Preis von Fr. 30.00 plus Porto

Otto Brändli has published his Corona-diary since February 2020. It shows not only his thoughts about the Covid- pandemic but as well his ideas about books, politics and philosophy.

It can be ordered from the internet-bookstore of his wife Therese on www.buchland.ch. Just click on

Medienmiteilung: ![]() Presse-Zusammenfassung-Swiss-Aerosol-Award-2021.pdf139.45 kB

Presse-Zusammenfassung-Swiss-Aerosol-Award-2021.pdf139.45 kB

Eine Exposition mit Feinstaub verändert die Immunantwort von nasalen Epithelzellen so, dass sich Erkältungsviren besser vermehren können. Dies führt zu einer stärkeren Entzündungsreaktion, die mutmasslich auch mit mehr Symptomen einhergehen kann. Dies haben PD Dr. Loretta Müller und PD Dr. Jakob Usemann in ihrer - mit dem Swiss Aerosol Award 2021 ausgezeichneten - Arbeit gezeigt.

Es ist schon länger bekannt, dass Feinstaub und andere Luftschadstoffe die Immunantwort und die

Vermehrung von Grippeviren beeinflussen können. Es war aber bisher nicht untersucht, ob

Luftverschmutzung eine Infektion mit den sogenannten Rhinoviren verändert. Rhinoviren gehören zu den häufigsten Erkältungsviren und verursachen hauptsächlich Schnupfen. Bei Kindern jedoch können Rhinoviren auch schwere Atemwegssymptome verursachen. Zudem wird auch ein Einfluss auf Asthmaentstehung diskutiert.

In ihrer preisgekrönten Arbeit über den Einfluss von Dieselpartikeln auf die Anfälligkeit von nasalen

Epithelzellen auf eine Rhinovirusinfektion, konnten PD Dr. Loretta Müller, Gruppenleiterin der Pädiatrischen Pneumologie und Allergologie im Medizinbereich Kinder und Jugendliche am Inselspital Bern und am Department für BioMedizinische Forschung (DBMR) der Universität Bern, und PD Dr.Jakob Usemann, Oberarzt im Kinderspital Zürich und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kinderspital beider Basel (UKBB), zeigen, dass eine vorgängige Exposition gegenüber Dieselpartikeln die Virusmenge in nasalen Epithelzellen erhöht. Dies geschieht über die Herunterregulierung von viralen Verteidigungsrezeptoren und einer Hochregulierung von entzündlichen Botenstoffen. Die Studie, welche nasale Epithelzellen von 49 Kindern im Alter von 0-7 Jahren und 12 Erwachsenen umfasste, zeigte auch, dass die Effekte unabhängig vom Alter sind.

Der Swiss Aerosol Award wird/wurde am 02. November 2021 anlässlich des 16. Meetings der Swiss Aerosol Group (SAG) verliehen.

Der Preis ist mit 5000 CHF dotiert.

Auskunft:

Universität Bern,

Originaltitel: Diesel exposure increases susceptibility of primary human nasal epithelial cells to rhinovirus infection;

Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451029/

Die Schweizerische Lungenstiftung bezweckt die Bekämpfung und Erforschung von Lungenkrankheiten und setzt sich gegen die Luftverschmutzung ein. 2011 hat die Stiftung den Swiss

Aerosol Award ins Leben gerufen: Mit dem Preis in der Höhe von CHF 5000 werden herausragende

Arbeiten auf dem Gebiet der Aerosol- Forschung ausgezeichnet. www.swisslung.org

Unsere 1988 (als Pro pulmone) gegründete Stiftung erfüllt ihren Zweck sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, ganz besonders auch während der aktuellen Corona- Pandemie: durch die Ausbildung von Lungenärzten in Äthiopien und Kirgistan und durch den Kampf gegen Feinstaubpartikel aus Verbrennung und gegen die Coronaviren- Aerosole in der Luft in der Schweiz

East African Training Initiative in Äthiopien

Bisher sind alle mit unseren bisherigen Sponsor Beiträgen ausgebildeten 18 Lungenärzte in Äthiopien tätig geblieben und haben wichtige Positionen im dortigen Gesundheitswesen eingenommen: die Leitung der Abteilungen für Innere Medizin und für Lungenkrankheiten im Black-Lion-Universitätsspital in Addis Ababa, die Leitung der Intensivstationen dort für Kinder und Erwachsene sowie die Leitung von weiteren Lungenabteilungen in der Hauptstadt (St. Paul’s Hospital) und in Provinzstädten von Äthiopien (Mekelle und Bahir Dar) und in Rwanda und Tanzania. Auch die äthiopische Lungenorganisation (Äthiopien Thoracic Society) steht unter ihrer Leitung.

Unsere Absolventen stehen in regelmässigem Kontakt mit der Columbia Universität und dem Weill Cornell Medical College (Deborah Haisch) in New York und dem New York Medical College in Valhalla, NY 10595 (Prof. Neil Schluger) und der Brown Universität in Providence, Rhode Island (Prof. Charles Sherman), meinen internationalen Kollegen im Leitungsteam der EATI. Im Berichtsjahr hat Swiss Lung ein Fiberbronchoskop für Kinder und den Ankauf von Schutzmaterial für die Mitarbeitenden in den COVID-Isolationsstationen in Addis bewilligt. Die Hauptlast der weiteren Finanzierung liegt jetzt allerdings bei der Organisation Vital Strategies, dem Zusammenschluss der World Lung Fundation von Bloomberg und der IUATLD, der internationalen Lungenorganisation in Nordamerika.

Lung Health in Kirgistan

Für weitere Projekte zur Bekämpfung von Lungenkrankheiten in Kirgistan haben wir erfreulicherweise von der Löwenstein Medical Schweiz AG erneut einen grösseren Betrag erhalten. In der Berichtsperiode konnten damit 2 Studien zum Thema Prävention von Höhenkrankheiten bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenkrankheit (COPD), bzw. bei über 45-jährigen, gesunden Personen, durchgeführt und zur Publikation vorbereitet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass das Medikament Azetazolamid (Diamox) sowohl bei den COPD Patienten als auch bei den älteren gesunden Probanden unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen eines Höhenaufenthaltes von 2 Tagen auf 3100 m reduziert. Während bei Patienten mit moderater bis schwerer COPD zur Verhütung eines Falls von Höhenkrankheit 3-4 Patienten präventiv behandelt werden mussten, waren dies bei den älteren, gesunden Probanden deutlich mehr, nämlich 10 Personen für jeden verhüteten Fall. In beiden Studiengruppen war das Medikament gut verträglich. Die Ergebnisse dieser Studien sind neuartig und relevant für die Praxis, da bisher lediglich Daten über die Prävention von Höhenkrankheiten bei jungen gesunden Personen verfügbar waren.

Wegen der Corona Pandemie war 2020 kein Aufenthalt von Schweizern in Kirgistan möglich. Die Zeit wurde jedoch für die Analyse der grossen Datenmenge genutzt, die in den erwähnten Studien gesammelt wurde. Mehrere weitere Publikationen sind ebenfalls in Vorbereitung. Seit Mai 2021 sind 10-16 Mitarbeiter des Teams aus Zürich in Kirgistan im Rahmen weiterer Projekte tätig.

Swiss Aerosol Award 2020

Der Swiss Aerosol Award wird anlässlich der virtuellen Tagung der Schweizerischen Aerosol Gesellschaft am 3.11.2020 zum 10. Mal verliehen. Die jungen Preisträger präsentierten ihre Forschungsergebnisse über den Ausstoss von Feinstaubpartikeln durch einen Businessjet (Dr. Lukas Durdina, EMPA und ZHAW) und über die automatisierte Auswertung von Pollenmessungen (Eric Sauvageat, Uni Bern, und Yanik Zeder, Swisens AG, ex aequo).

Die erste Studie ist sehr wichtig dafür, dass die Emissionen von den kleinen Jets auch limitiert werden, genauso wie jetzt bei den grossen. Die zweite macht die Auswertung von Echtzeit- Messung der Pollenbelastung erstmals möglich.

Weitere Unterstützungen

Für ein Gesuch des Verantwortlichen und Gründers der jährlichen ETH Konferenz über Nanopartikel, Dr. A. Mayer, für ein dringendes Forschungsprojekt, für das auch des BAFU, Bundesamt für Umwelt bereits sfr 50‘000 aus der Umwelttechnologieförderung in Aussicht gestellt hat und das sofort starten könnte, haben wurde ein Startbeitrag von SFR 20'000 ausbezahlt. Das Ziel dieser Untersuchung ist, auf Basis des schon bestehenden Kabinenfilters der NanocleanAir GmbH ein Filtersystem zu entwickeln, das nebst der Eigenschaft der hocheffizienten Filtration von Nanopartikeln aus der Atemluft wie Russpartikel auch Viren filtert und unschädlich macht, und dieses auch produktionstechnisch soweit zu bringen, dass es durch Lizenzvergabe in den Markt eingeführt werden kann. Es scheint auch, dass Feinstaubpartikel in der Luft die Verbreitung von Coronaviren zusätzlich begünstigen, weshalb Hotspots für Covid-19 vor allem in Grossstädten wie Wuhan und New York sowie der Region Mailand und in der Schweiz im Tessin liegen! Die Studie mit den, von der Lungenliga Zürich bereits 2015 geförderten Filtern für die Fahrzeugkabinen, könnte sehr wichtig sein, wenn wir nach der Lockdown -Phase wieder in einen «Normalzustand» trotz weiterbestehender Corona-Pandemie übergehen können.

Auch von Carl und Mathilde-Thiel-Stiftung in Küsnacht ZH haben wir erfreulicherweise erneut einen Beitrag zur freien Verfügung erhalten und verdankt.

Dank

Ich denke allen Stiftungsräten für ihre ehrenamtlich erbrachte gute Mitarbeit und speziell unserem Quästor für seinen grossen Einsatz

Dr. O. Brändli, Präsident

Wald/Zürich, 8.9.2021

Jahresbericht: ![]() Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2020-2021.pdf561.25 kB herunterladen

Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2020-2021.pdf561.25 kB herunterladen

Unsere 1988 gegründete Stiftung erfüllt ihren Zweck sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, ganz besonders während der aktuellen Corona- Pandemie: durch die Ausbildung von Lungenärzten in Äthiopien und Kirgistan und durch den Kampf gegen Feinstaubpartikel aus Verbrennung und gegen die Coronaviren- Aerosole in der Luft in der Schweiz

East African Training Initiative in Äthiopien

Bisher sind alle mit unseren bisherigen Sponsor Beiträgen ausgebildeten 18 Lungenärzte in Äthiopien geblieben und haben dort wichtige Positionen im dortigen Gesundheitswesen eingenommen: die Leitung der Abteilungen für Innere Medizin und für Lungenkrankheiten im Black-Lion-Universitätsspital in Addis Abeba, die Leitung der Intensivstationen dort für Kinder und Erwachsene sowie die Leitung von weiteren Lungenabteilungen in der Hauptstadt (St. Paul’s Hospital) und in Provinzstädten von Äthiopien (Mekelle und Bahir Dar) und in Rwanda und Tanzania. Auch die äthiopische Lungenorganisation (Äthiopien Thoracic Society) steht unter ihrer Leitung. Eine Liste der vielen Auszeichnungen der Absolventen unseres Ausbildungsprogramms habe ich angefügt.

Unsere Absolventen stehen in regelmässigem Kontakt mit der Columbia Universität in New York (Prof. Neil Schluger) und der Brown Universität in Providence, Rhode Island (Prof. Charles Sherman), meinen Kollegen im Leitungsteam der EATI. Im Berichtsjahr hat Swiss Lung vier Lungenfunktionsmessinstrumente und einen Fellows Award finanziert und bereitet den Ankauf von Schutzmaterial für die Mitarbeitenden in den COVID-Isolationsstationen vor. Die Hauptlast der weiteren Finanzierung liegt jetzt allerdings bei der Organisation Vital Strategies, dem Zusammenschluss der World Lung Fundation von Bloomberg und der IUATLD, der internationalen Lungenorganisation in Nordamerika.

Lung Health in Kirgistan

Für weitere Projekte zur Bekämpfung von Lungenkrankheiten in Kirgistan haben wir erfreulicherweise von der Löwenstein Medical Schweiz AG einen grösseren Betrag erhalten.

Swiss Aerosol Award 2018

Diese Jahr ging der Preis an Frau Dr. Giulia Stefenelli, PhD der ETH Zürich und Mitarbeiterin des Paul Scherrer Instituts in Würenlingen, für ihre Arbeit über Luftschadstoffe bei der Verbrennung von Biomasse, einem weltweit dringenden Gesundheits- und Klimaproblem. Die Verbrennung von Biomasse wie von Holz und anderen organischen Stoffen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Kochen und Heizen ist eine der wichtigsten Ursachen der Luftverschmutzung weltweit. Ihre Arbeit liefert wichtige Hilfsmittel und Informationen, um die relevanten Emissionen an der Quelle zu kontrollieren und um die Notwendigkeit der Emissionsreduktionen.

Ewald Weibel Förderpreis für Lungenforschung in der Schweiz

Der Ewald Weibel Preis ging 2020 an Frau Prof. Dr. med. Silvia Ulrich, Pneumologin an der Universität Zürich, zum dritten Mal in Folge an eine Frau (und Mutter)!

Für ihre hervorragenden Arbeiten auf dem Gebiet der pulmonalen Hypertonie, insbesondere über die pulmonale Hämodynamik unter körperlicher Belastung und bei Höhenexposition (in Kirgistan!), sowie über die klinischen Effekte der Sauerstofftherapie und weiterer Behandlungen erhielt sie das Preisgeld aus dem von uns mitgestifteten Ewald Weibel Fonds der Universität Bern.

Weitere Unterstützungen

Der uns von seiner Präsentation vor 2 Jahren bekannte Thoraxchirurg Prof. Ilhan Inci vom Universitätsspital Zürich erhielt für die Weiterführung seiner Arbeit zur längeren „Aufbewahrung“ von Spenderlungen vor der Transplantation einen Beitrag. Dank einer neu zu konstruierenden kleinen Unterdruckkammer für Versuchstierlungen, soll es möglich sein, diese statt nur wie bisher etwa 6, in seinem Labor 12 Std überlebensfähig zu erhalten.

Anirban Sinha PhD, ein Mitarbeiter von Prof Urs Frey von der Universität Basel, erhielt einen Beitrag zur Weiterführung des von der Lungenliga Schweiz gesponserten aussichtsreichen Projekts zur Voraussage von Verschlechterungen eins Asthma bronchiale durch Messungen in der Ausatemluft.

Für ein Gesuch des Verantwortlichen und Gründers der jährlichen ETH Konferenz über Nanopartikel, Dr. A. Mayer, für ein dringendes Forschungsprojekt , für das auch des BAFU, Bundesamt für Umwelt bereits sfr 50‘000 aus der Umwelttechnologieförderung in Aussicht gestellt hat und das sofort starten könnte, haben wir einen Startbeitrag von SFR 20'000 gesprochen (dieser wurde allerdings erst im Juli 2020 ausbezahlt). Das Ziel dieser Untersuchung ist, auf Basis des schon bestehenden Kabinenfilters der NanocleanAir GmbH ein Filtersystem zu entwickeln, das nebst der Eigenschaft der hocheffizienten Filtration von Nanopartikeln aus der Atemluft wie Russpartikel auch Viren filtert und unschädlich macht, und dieses auch produktionstechnisch soweit zu bringen, dass es noch in diesem Jahr durch Lizenzvergabe in den Markt eingeführt werden kann. Es scheint auch, dass Feinstaubpartikel in der Luft die Verbreitung von Coronaviren zusätzlich begünstigen, weshalb Hotspots für Covid-19 vor allem in Grossstädten wie Wuhan und New York sowie der Region Mailand und in der Schweiz im Tessin liegen! Die Studie mit den von der Lungenliga bereits 2015 geförderten Filtern für die Fahrzeugkabinen könnte sehr wichtig sein, wenn wir nach der LOCK-down Phase wieder in einen «Normalzustand» trotz weiterbestehender Corona-Pandemie durchmachen müssen.

Für ein Buchprojekt des Ernährungswissenschafters der Universität Zürich, Prof. Paolo Suter, über Umweltprobleme in Afrika (und dem Rest der Welt) haben wir einen Betrag von bewilligt. Prof. Suter ist der Direktor des Councils der Nestle Foundation. Ein Beispiel aus dem Projekt: Ein(e) afrikanische(r) Autor/In schreibt eine Kurzgeschichte zum Thema Landaneignung (Landraub, auch bekannt als “Land Grabbing”), ein afrikanischer Forscher präsentiert in für Laien verständlicher Sprache die wissenschaftliche Evidenz. Durch diese “doppelte Verankerung” im Hirn, erwarten wir ein besseres Verständnis und auch einen besseren Bewusstwerdungsprozess für diese wichtigen Themen weltweit.

Von der Carl und Mathilde-Thiel-Stiftung in Küsnacht ZH haben wir erfreulicherweise erneut einen Beitrag zur freien Verfügung erhalten.

Jahresbericht: ![]() Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2020.pdf566.44 KB herunterladen:

Jahresbericht-Schweizerische-Lungenstiftung-2020.pdf566.44 KB herunterladen:

Seite 1 von 5